小説・文章を書くときのルール:初心者編

小説・文章を書くときの「決まりごと」をまとめました。また、本になった時の組版の呼称も解説します。

賞に応募するわけじゃないしそんな厳密にしなくても……と思われるかもしれませんが、読みやすくする「決まりごと」でもあります。

文章作成ソフトで自動化できるものもありますので、初めに設定しておくだけで完了します。

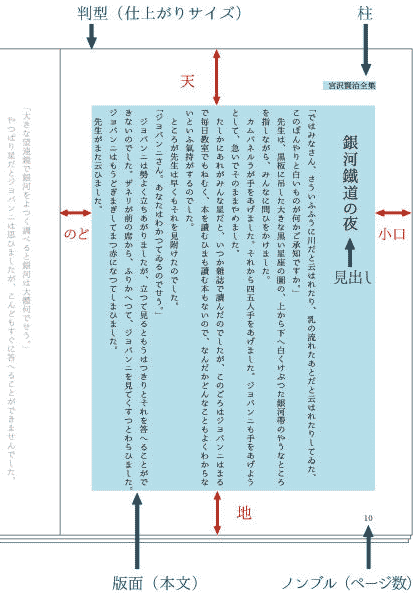

小説組版の呼称

文字が本になった時は各部分にこのような名前がついています。

印刷所さんとの会話で出てくることもありますので、各キーワードが何のことか理解しておいた方がよいでしょう。

一般的に版面(本文)は判型の60%程度が読みやすいようです。また周囲の余白、フォント、行間、字間によって文章の読みやすさは変わってきます。フォントの比較はこちら。(モリサワさんのサイトを参考に作成しています)

文章を書くためのルール

- 行頭は一字空ける

- 禁則処理

- 半角英数字の扱い

- 「…」「―」は偶数単位で使用する。

- 「てにをは」を正しく使う

- 音の重なりや「の」の連続を避ける

- 重語(二重表現)は使わないこと

- 文末の重複を避ける

- 顔文字などの記号、拡大フォントは使わない

- 「オトノマトペ」は作品の雰囲気に合わせて

「ライトノベルを書きたい人の本」を参考にまとめました。(現在は続編新・ライトノベルを書きたい人の本が出ているようです)

「ライトノベル」新人投稿者用ということですが、小説・文章の基本的なことがまとめられています。

ちなみに項目の一部(半角英数字)と、ソフトの設定などは追記、作成しています。

ソフトの設定はWord、Illustrator、Photoshop、Indesignを掲載しています。

![]() 「ライトノベルを書きたい人の本」

「ライトノベルを書きたい人の本」

(1)行頭は一字空ける

文章のはじめは一文字分段落を下げましょう。

手元に文庫本などがあれば参考になります。

では、改行の会話文の始まりのカッコ(「」)についてはどうしたらよいのでしょうか。

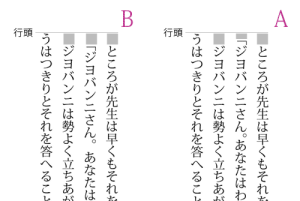

上の例では

上の例では

A…改行+会話の始まり(「)は半角下げ

B…改行+会話の始まり(「)は全角下げ

になっています。

ちなみに小説の書籍ではAのパターンがほとんどです。

Bも間違いではありません。(雑誌ではよく見られます)

文の続きなのか、改行なのかをわかりやすくするため、改行+カッコ始まりは半角(もしくは二分)~全角下げにしておきましょう。

【各ソフトの設定方法】

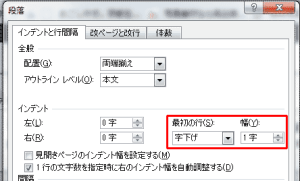

- Word

ホーム>段落>インデントと行間幅>最初の行を字下げに設定します。

すでに行頭に空白でスペースを入れてしまった時も、字下げの設定にできます。

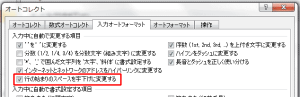

ファイル>オプション>文章校正>オートコレクトのオプション>入力オートフォーマット>「行の始まりのスペースを字下げに変更する」にチェックを入れます。

- Illustrator

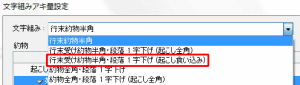

書式>文字組みアキ量設定

・改行+カッコの半角下げ(上の例でいうAパターン)

・すべて全角下げ(上の例でいうBパターン)

その他の字下げ設定はこちらのアドビIndesignページを参考にしてください。 - Indesign

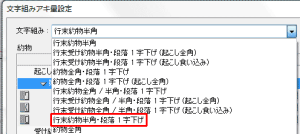

書式>文字組みアキ量設定>行末受け約物半角・段落 1 字下げ (起こし食い込み)

・改行+カッコの半角下げ(上の例でいうAパターン)

書式>文字組みアキ量設定>行末約物半角・段落 1 字下げ・すべて全角下げ(上の例でいうBパターン)

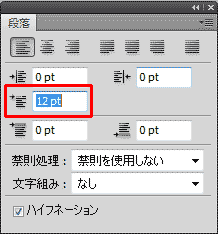

- Photoshop

段落の一字下げの方法です。

段落>一行目左/上インデント>フォントのポイント数を入力

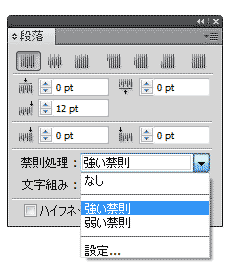

(2)禁則処理

- 句読点(。、)や感嘆符(!)、疑問符(?)は行頭に置かない。

- 台詞が終わる時のカギカッコ後には句点「。」を入れない。

- 「感嘆符(!)」と「疑問符(?)」のあとには一字分の空白を入れる。ただしそのすぐ後ろでカギカッコが閉じている場合は入れない。

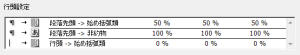

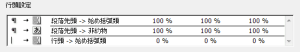

【各ソフトの設定方法】

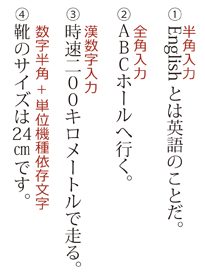

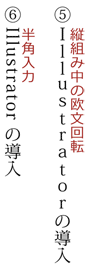

(3)半角英数字の扱い

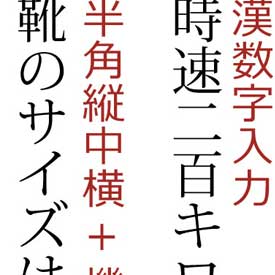

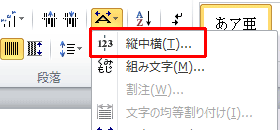

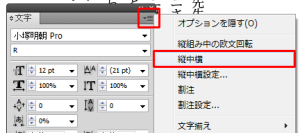

縦書きの中に半角英数字を挿入すると横向けになることがあります。

文章として理解はできますが、少し読みづらいですよね。

数字や半角文字の縦書きの表現方法があるので紹介します。

(1)半角入力で入力する。

(2)全角入力で入力する。

(3)数値を漢数字に直す。(ここでは「二百」もしくは「二〇〇」)

(4)数字の半角を縦中横(後述)に、単位を機種依存文字にする。

※機種依存文字が文字化する恐れがある場合は、数字と同様に「cm」も半角+縦中横にします。

なお半角+欧文回転を使用する場合は、⑤の例のように読みづらくなることもあります。

単語によっては⑥の方が読みやすいので無理に縦書きにする必要はありません。

【各ソフトの設定方法】

(4)「…」「―」は偶数単位で使用する。

三点リーダー(…)とダッシュ(―)は会話文の前後につけて「絶句」「言いよどみ」「余韻」「ためらい」などの言葉の間を表現するのに使います。

必ず偶数で使用します。

(5)「てにをは」を正しく使う

「で」「に」「を」「は」「が」「も」などは他の語句との関係を示したり、一定の意味を加えたりする助詞のこと。

【微妙な「は」「が」「も」の使い分け】

「は」…秋は深まった。→「は」の上が問題(秋)で、下が答え(深まった)になっています。

「が」…秋が深まった。→目の前で(秋が深まった)ということがあらわ描写する趣になっています。

「も」…秋も深まった。→書き手も読み手も秋も一緒に、という設定になっています。

(「書くことが思いつかない人のための文章教室」より引用)

(6)音の重なりや「の」の連続を避ける

「隣の家の犬の名前」など「の」の連続は避けます。たとえば「隣の家」を「隣家」と言い換えるなど、くどくならないように工夫を。

(7)重語(二重表現)は使わないこと

「頭痛が痛い」や「馬から落馬する」、「上に上がる」など。

また慣用句にも注意。

【慣用句の誤りの例】笑顔がこぼれる→笑みがこぼれる、老体にむち打つ→老骨にむち打つ

(8)文末の重複を避ける

「~した。~した。」や「~と思った。~と思った。」など文末の表現が重複すると単調に見えてしまいます。

音読してみると重複に気付きやすいです。

(9)顔文字などの記号、拡大フォントは使わない

あえての表現、というもの以外は読みづらいので避けた方がよいでしょう。(特に地の文では)

顔文字を安易に使うよりも、顔文字で表現されていることを、文字で表現してみるのもトレーニングです。

(10)「オトノマトペ」は作品の雰囲気に合わせて

「オトノマトペ」は擬声語や擬音語(「ドッカーン」などものが発する音を表現した言葉)や擬態語(「シーン」)など状態や感情などを表現した言葉)に分かれます。

これも、(9)と同様です。「ドッカーン」を使わずにどう表現したらよいか模索してみましょう。

まとめ

ウェブで読む小説ばかり書いていると、意外と一字下げを忘れてしまったりするものです。

横書きだとあまり気にしなくなってしまいますよね。私も横書きばかり書いていると忘れることがあります……。

今回基本的はルールをまとめてみました。

自分でいっしょうけんめいに書いた小説は、出来上がっただけでも嬉しいものです。でもみんなに読んでもらうことができたらさらに嬉しいですよね。

読んでもらうための工夫も大事です。はじめはめんどうだな、と思っていてもすぐに慣れます、習慣になると意識しないでできるようになります。

上でも紹介しましたが、ソフトをはじめに設定するだけで勝手にやってくれるものもありますので、ぜひ活用してください。